もっと深く、もっと広く、もっと先へ!

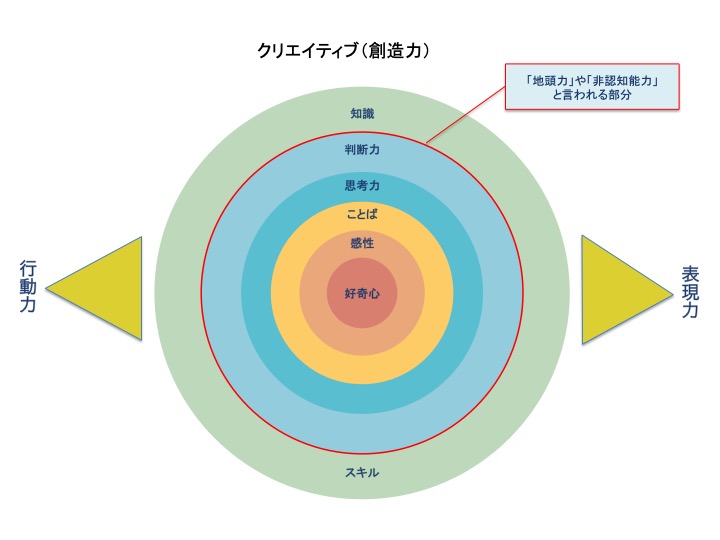

スローラーニングでは、リベラルアーツ(自然科学、社会科学、人文科学)を通して、子どもたちの「知りたい!やりたい!わかりたい!」の気持ちを加速させていきます。そして、明確な答えがない問題や課題を解決していくために必要となる「知識、思考力、判断力、決断力、表現力、そして自立心」など、『生きる力』を習得していきます。

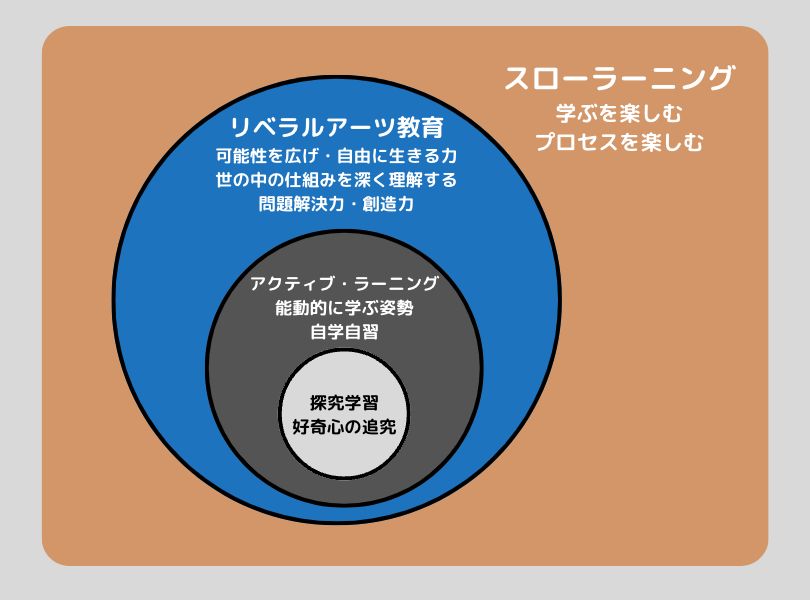

「学ぶ」を楽しむスローラーニング:丁寧に本質まで深く掘り下げる学習

どんな学び方をするの?

教育先進国の北欧フィンランドなどで行われている教育法と同じく、お子様自身が興味のあるテーマについて「なぜ?」「どうして?」と自分の頭で『じっくり(スロー)』考えることを中心とした能動的学習方法です。教室に座って先生の授業(説明)を聞き、解き方や知識を暗記していく従来の受動的な学習とは対極にある新しい学び方です。

この学び方の何が良いの?

子どもたちの好奇心を起点として「細部まで」じっくり考えることで、今まで気にならなかったことが気になり始め、気づかなかったことに気づくようになり、そして色々と知りたくなってしまいます。そうすることで、やらされの勉強ではなく、「知りたいから勉強する」「遊ぶように学ぶ」という最高の状態をつくっていくことができます。

続けるとどうなるの?

この「学習に前向きな状態」をベースに、なるべく「身近な実体験」を交えつつ、「原理原則(メカニズム)」を意識して考えていくように先生が導きます。そうすると、子どもたち自身で「わかった!」にたどり着くことができるようになって行きます。また、学習範囲や難易度に制限制約は設けず、お子様の「もっと知りたい!もっと分かりたい!」の気持ちを優先させます。このようにして、楽しみながらどんどん深く、もっと先へと学びを発展させていきます。「知りたい、やりたい、わかりたい」を加速させる、それが『スローラーニング』です。(※知的好奇心が旺盛なギフテッドにも最適な理由です。)

スローに学ぶのに進度は早いの?

ある事柄に対して複数の視点でじっくり思考することで、「点」と「点」を推測・検証の力で「線」としてつなげていく「応用力」が身についていきます。その結果、先に進むほど多量の「点」を正確に暗記しなくてはいけない従来型の学習に比べ、学習の進度は早くなり、深度は深まり、範囲は広がっていきます。

この学びは将来役立つの?

新型コロナの前後で世の中のあらゆるものが大きく変わったように、時代変化の質は大きく、スピードも非常に速くなっています。このような先の読めない時代においては「問題を発見する力」や「明確な答えがない課題を解決する力」は非常に役立ちます。そして何より、スローラーニングで身につけた、未知なるものに対して「知りたい、やりたい、わかりたい」という気持ちを持てること、これこそが変化を楽しむ原動力になってくれることだと思います。好きなものに出会い、好きな道で生きていく、を実現させるための学びです。