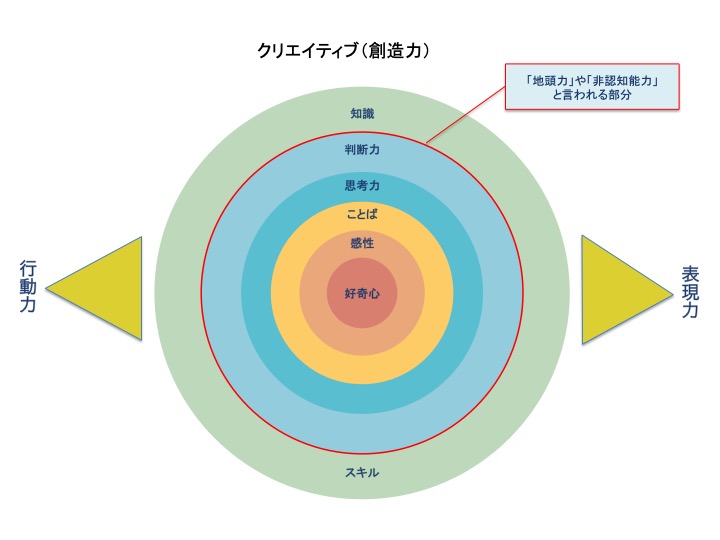

特長1:内から外へ成長を連鎖させる

3つの基軸

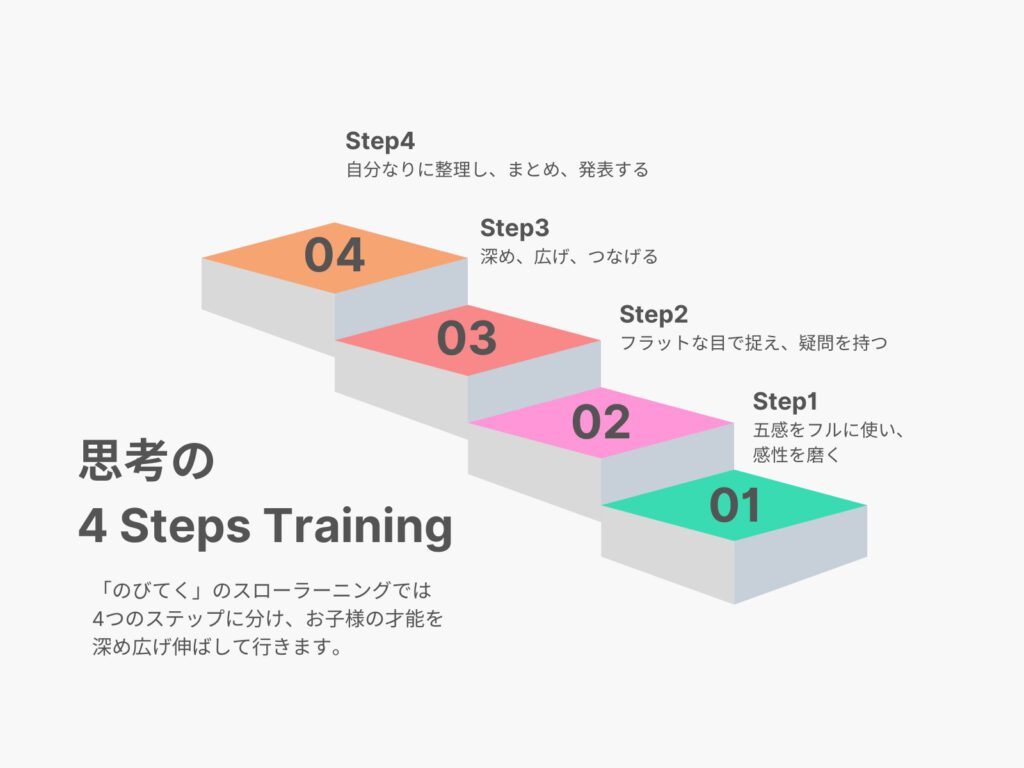

のびてくでは「感性」「ことば」「思考」の3つの基軸でお子様の成長を促していきます。内側から外側へと成長を連鎖させるように丁寧に指導していきます。(※無理に知識を暗記させたり詰め込んだりしない。)

- 【感性】:差異に気づく力、疑問を持つ力

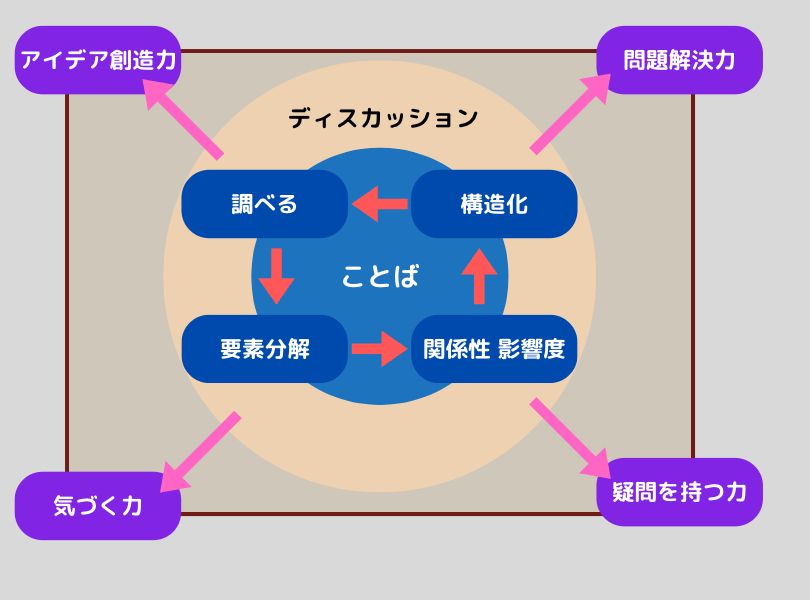

- 【ことば】:自由自在な言語化と映像化(記号接地)

- 【思考力】:ものごとの構造化と論理構築

→3つの基軸「感性」「ことば」「思考力」の詳細についてはこちらのコラムをご覧ください。

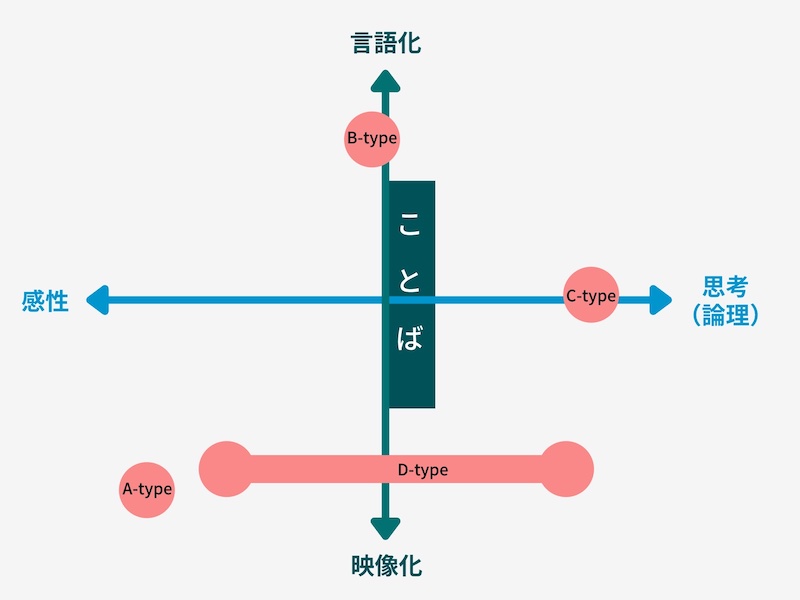

特長2:一人ひとりの個性に合わせた指導

子どもたち一人ひとりの個性や才能は違っていますので、個別に最適な指導・サポートをしていきます。

2-1.お子様の個性を見抜く

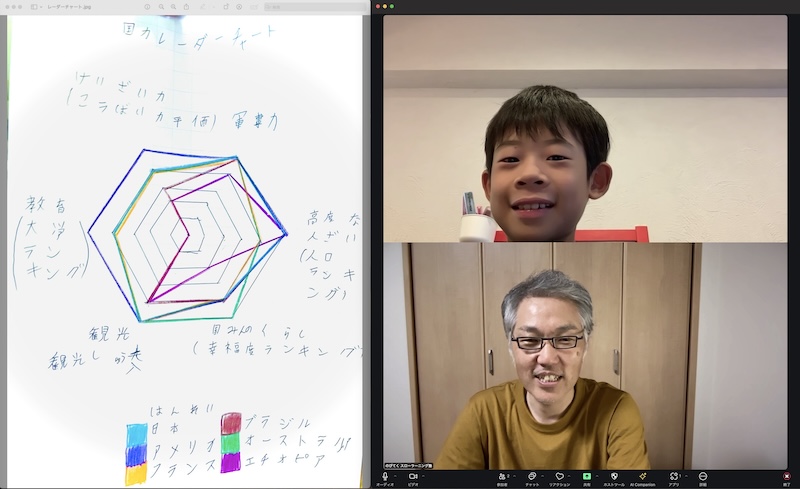

ビデオ通話によるディスカッションを通して、お子様の個性タイプを把握していきます。

※このA〜Dのタイプ分けは一例であり、全員がこの4分類に収まるものではありません。

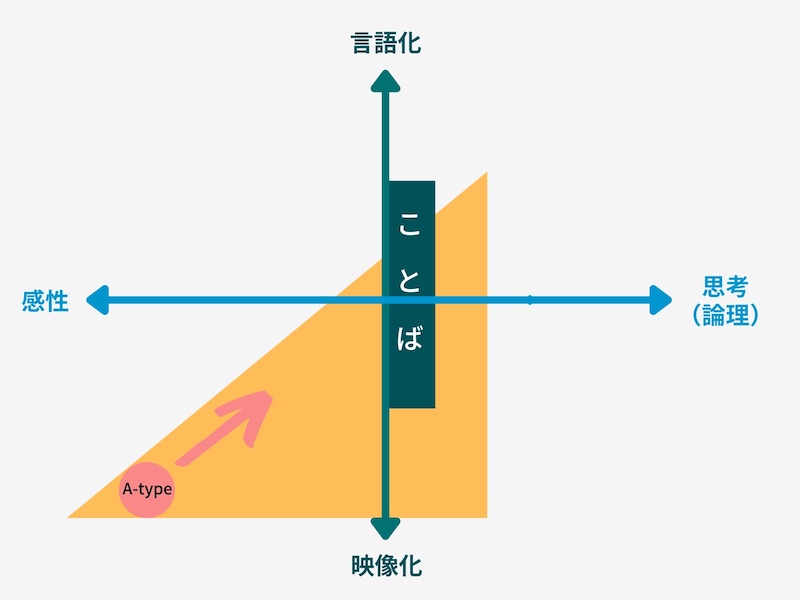

2-2.個性に合わせたコーチングを行う

ディスカッションやDMを通して、個性のタイプに合わせた個別コーチングを行います。

【コーチングとは】

お子様の話に耳を傾けどのように学ぼうとしているのかを観察します。ディスカッションで質問や提案を投げかけながら、相手の内面にある疑問・考え・意欲・ポテンシャルを促したり引き出しする指導を行います。自分の頭で考える力が付き、自立を促せるという利点があります。(※知識やノウハウを一方的に教えるティーチングとは対極の指導法。)

お子様が困ったタイミングで、着眼点や考え方に関する最小限のアドバイスを行い、お子様自身の気付きと行動を促していきます。

個性である豊かな感性を生かし、思考や表現を伸ばすコーチングのイメージです。

知的好奇心あふれる子・感性豊かな子は、既存教育の枠にはおさまらないので、(周囲からは理解されず)苦労することはありませんか?もともと、考えたり想像するのが好きな子には(レールに乗せるような画一的な指導をするのではなく)、考える方向性やきっかけを作ってあげることが一番大切です。それには先ず、「今は何に対して好奇心があるのか?」「どんな部分の理解がぼんやりしているのか?」といった「子どもたちの頭の中」を繊細に感じ取ってあげること。すると、「どんな知識を補ってあげれば一気につながっていくのか?」「最適な投げかけが何であるか?」が見えてきます。「のびてく」ではお子様の良き理解者となり、枠にはめない丁寧な教育で、個性や思考力をしっかりと伸ばして行きます。

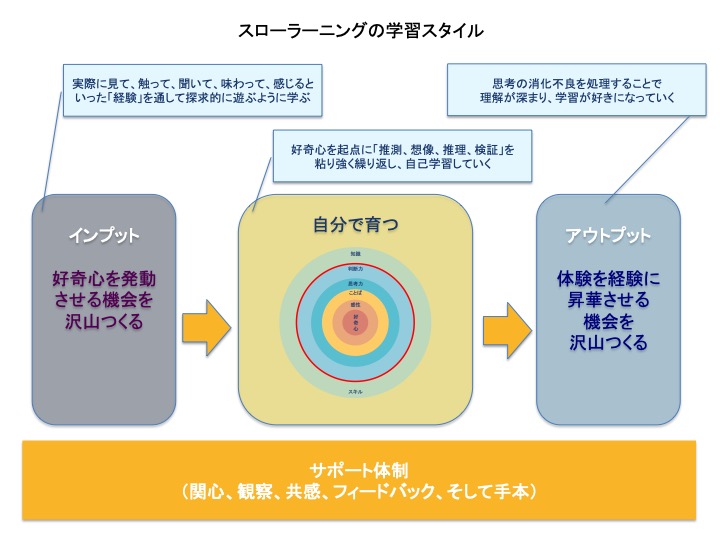

特長3:教えすぎない指導

子供たちは生まれながらに好奇心を起点とした学習本能である「自分で育つ力」を備えています。

先に答えや知識を教え過ぎず、子どもたちの持つ推測力や想像力を最大限に発揮できるよう「教えすぎない指導」を心がけています。自分自身でゴールまでの筋道をたてる経験を沢山させてあげることで、考えることや学ぶことを楽しめるようになっていきます。「学ぶことを楽しむ空気感」をつくることを意識しています。