のびてくにご興味を持って頂きありがとうございます。生徒保護者様より頂いたお声をご紹介させて頂きます。

アンケート・インタビュー

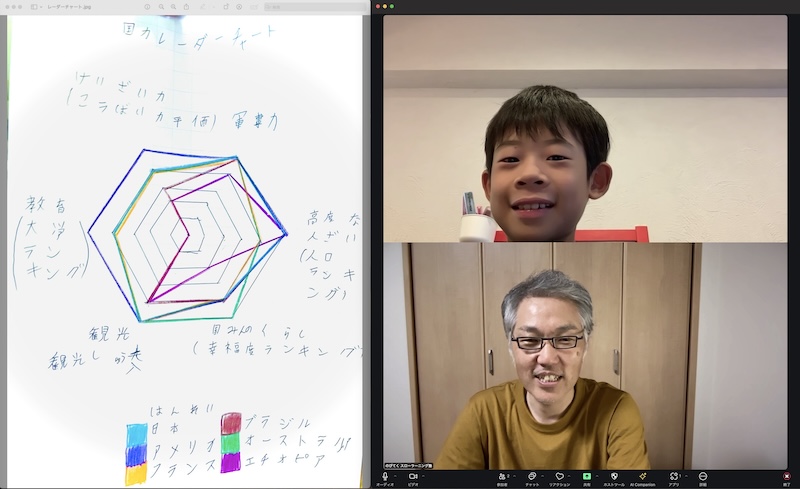

小学4年生 男の子

レッスンの風景:自作の”国力レーダーチャート”を発表する

Q1.お子様を塾に入れようと思ったキッカケや理由は何ですか?

A1.本人がかなりマイペースかつ知的好奇心旺盛な子であり、低学年の時から、学校の授業・宿題(特に反復練習)は苦手な一方、自分の興味関心のあることについては吸収欲が高いと感じていました。私自身、今後生きていく上で自分で考える力を伸ばしてほしいという想いがあった為、勉強=学校等での受身の勉強=つまらない、となってしまわないか危惧してもいました。色々調べる中で、自ら問いを立てて知識を深める「探究学習」という学び方があると知りました。公立の学校では体制的にそうしたプログラムは期待しづらく、自分自身も具体的な方法がわからないので、習い事として取り組めればと思いました。

Q2.「のびてく」を選んだ理由は何ですか?

A2.オンラインで受講可能なことと、あくまで主体は子ども自身であるというスタンスが明確で、こちらの目的にマッチしたことが大きいです。YouTube等にも教育系のチャンネルが多数あり、類似するところでは1対多の探究学習系のオンラインレッスンもありましたが、(うちの子の場合は)与えられたコンテンツを楽しむだけで終わってしまい、そこから自分で思考を深めていくことのトレーニングにはならないと思いました。個人の特性・関心・ペースに合わせて特定のテーマに取り組むというのは、一定の時間とエネルギー、そして継続的な伴走が必要なため、週1回程度の習い事なら1on1が適していると思います。

Q3.お子様の受講のご様子はいかがですか?

A3.もともと自分の考えや知識を話すのが好きな為、レッスン中は時には脱線や余談も挟みながら、先生とのキャッチボールを楽しんでいる雰囲気です。親からすると「?」という発言に対しても、どのようにそういう発想に至ったのかを一緒に考え「おもしろいね」と肯定的に受け止めて下さるので、本人の安心感や発想の柔軟性に繋がっていると感じます。レッスンで出た課題については、気が向いた時にネットで調べたり、その内容について親と会話したりして次回に臨んでいます。あくまで自分が主体となるので、例えばどうしても課題に気が乗らなくなった時はその旨も先生に相談するようにと伝えていますが、ここまでのところ、テーマや難易度により程度の差はあるものの、前向きに取り組んでいることが多いと思います。

Q4.入塾後、お子様の変化・成長を感じますか?

A4.少しずつですが、安易に答えが出ないことに耐性ができてきたと感じます。ある問いについて「知ってる!こうだよ!」と本人が答えた時に、先生が「そうだね、では(別の視点で)この点はどうかな」「反対の見方もあるけどどう思う?」等、視野を少し広げるような質問をされます。以前はそこで「知らなーい」で終わろうとしていましたが、今は「ちょっと考えてみよう」というモードになることが出てきました。わからない=できない・つまらない、ではなく、わからないことがある=更に考える・調べる=楽しい、となってくれるといいなと思います。

Q5.「のびてく」はどんな塾だと感じますか?

A5.「馬を水辺に連れて行くことはできても、馬に水を飲ませることはできない」という諺がありますが、子ども自身に「何かを学ぼう!」という意欲を植え付けることはなかなかできません。のびてくは、その喩えで言うならば、時間はかかっても自分で水辺を探しあて、飲むことができるように、本人の中にある意欲を大切にして伸ばしてくれる塾だと思います。

小学3年生 男の子(入塾時は小学校2年生)

東京大学にて:ペンシルロケット(実物大)

Q1.お子様を塾に入れようと思ったキッカケや理由は何ですか?

A1.知的好奇心が旺盛な息子の興味に付きあってあげることが、近い将来に母だけでは力不足になると感じたので“息子の好奇心を刺激し、得意を伸ばしてくれる先生”を探しはじめました。ただ、息子は発達凸凹の特性も持ち合わせていたため、その特性をご理解いただける方で、個別最適な学びをサポートしてくださる先生に教わりたいと考えていました。また、学習の内容としては学年に合わせたカリキュラムを詰め込むような授業よりも、もっと深い学びができる環境の方が本人にあっているのではないかと考え、一般の大手塾とは違った塾はないかと探していました。

Q2.「のびてく」を選んだ理由は何ですか?

A2.息子の特性を深く理解してくださり、息子の話をとてもよく聞いてくださいます。そして知識の詰め込みはせず、学年に関係なく息子の好奇心に寄り添った探究的な学びをさせてくださるところが息子にとても合っていると思いました。中学受験の先生の考え方についてもとても賛同出来たので、選ばせていただきました。息子本人は、塾といえばグループレッスンというイメージがあり、マンツーマンのレッスンに不安があったようですが、初回レッスン後にもっと先生と話したい、ここにする!とすぐに気に入ったようでした。

Q3.お子様の受講のご様子はいかがですか?

A3.レッスンをいつも本当に楽しんでいます。息子の興味に合わせて、なんでもレッスンにしてくださる対応力に驚きです!とても感動しています。レッスン後には、興奮して1人でレッスンの続きを考えたり、調べたり、テーマに関係する本を読んだりして余韻に浸っています。次のレッスンまでの1週間の中では、疑問や興味のタネを見つけては「のび先生に話してみよう!」といつも言っています。学校の“宿題”は興味がないので自分で進めるのはなかなか難しく嫌々すすめていますが、のび先生に出された“宿題”は、取り掛かりには母の声かけがまだ必要なものの、とても楽しそうに考えたり準備したりして過ごしています。

Q4.入塾後、お子様の変化・成長を感じますか?

A4.深く多様な学びを進めてくださっているので、実力を測るものがなく変化はなかなか見えにくいですが、散らばっていた知識をあちこち集めて繋げることができるようになったような気がします。先生との会話で、これまで本などで得た知識をアウトプットする機会をもらえて、頭の整理ができているのではないでしょうか。成長の効果はじっくりと時間をかけて伸びるとお聞きしたので、後のびを期待しています。入塾後、深く多様な学びについていく息子を見て、受験を考えるようになりました。保護者としては、成果が見えやすいと嬉しい気持ちもありますが、今はじっくり効果を待っています。

Q5.「のびてく」はどんな塾だと感じますか?

A5.先生はとても穏やかで、息子の話をよく聞いていつも肯定してくださいます。また、保護者の悩みにも丁寧に答えてくださるのでとても心強いです。受験に関して、受験をゴールにする学びや教科ごとの知識の詰め込みではなく、量より質の受験対策が必要とお考えで、各教科の深い知識とともにその知識を教科横断的に理解し使う力をつけることを目指しておられ、我が家も同様です。知りたい・学びたい気持ちを育て、学びを楽しむ事が本質的と考えていらっしゃるところにも賛同しており、素晴らしいと思っています。後のびや今後の受験対策も楽しみにしています。

注)受験対策については「家庭学習(市販テキスト・通信教材・他塾併用…etc)」と「のびてく(30分/回のレッスン)」をどのように組み合わせていくのかについて、個別にお打ち合わせの後に進めております。

小学3年生男の子(入塾時は小学校2年生)

Q1.お子様を塾に入れようと思ったキッカケや理由は何ですか?

A1.学校の勉強が楽しく出来なかったことがキッカケです。

Q2.「のびてく」を選んだ理由は何ですか?

A2.先生のブログを拝見して、

Q3.お子様の受講のご様子はいかがですか?

A3.先生とのやりとりはとても楽しんでいるようです。

Q4.入塾後、お子様の変化・成長を感じますか?

A4.パソコンを使えるようになって、

Q5.「のびてく」はどんな塾だと感じますか?

A5.よく子どものことを理解してもらっていると感じています。

小学5年生の女の子(入塾時は小学校3年生)

Q1.お子様を塾に入れようと思ったキッカケや理由は何ですか?

A1.中学受験を考えたときに、従来の詰込み型の塾でいいのか疑問に思ったためです。

Q2.「のびてく」を選んだ理由は何ですか?

A2.いつまでも親は子供を守ってやれないので、困難にぶつかった時に、自分の力で乗り越える強さを持ち、前向きに、良い意味で楽観的に、自由に人生を生きていってほしいというのが私の一番の願いです。その為には、高い自己肯定感とともに、知識を自由に扱える知恵や、EQ(Emotional Intelligence Quotient)が必要だと考えていました。中学受験を視野に入れ始めた時期に、考えることが好きな娘を、従来の「詰め込み式の中学受験塾」に入塾させてしまうと、学ぶことが嫌になるのではないだろうか?と不安に思っていました。人生の一つの通過点でしかない中学受験の合格だけを目標にするのではなく、学ぶことを通して、娘が将来一人ででも幸せに生きていくために困らない能力を伸ばしてくれるところはないだろうかと、日々模索していたところ、たどりついたのが「のびてく」でした。

Q3.お子様の受講のご様子はいかがですか?

A3.授業時間中は頭をフル回転させているようで、とても集中して授業を受けています。「高本先生が言ってくることは難しい時もあるけど、習い事の中で一番好き!」と、毎週楽しみにしています。今までは算数や国語の問題を解くことが勉強だと思っていたようですが、自分で題材を選んだペンギンのことについて、自分でどんどん調べ、びっくりするくらい詳しくなっていました。最初、ペンギンが哺乳類だと言った娘に、寛容にご対応くださった高本先生にお礼を申し上げます。(笑)

Q4.入塾後、お子様の変化・成長を感じますか?

A4.自分で選んだ疑問に、自分で調べることを繰り返している段階ですが、自ら楽しそうに調べることが増え、自己肯定感が上がっているようです。バラバラに点在している知識が線に繋がり、生きた知恵になっていく楽しさを少し感じているようです。いつの間にか学びの質が少し変わったように思います。そういえば先日、大気が不安定で雷がすごかったのですが、雷の「エネルギーの大きさ」と「音と光の関係」に興味を持ったようで、「今度、のび先生に話してみよう!」と楽しそうに話していました。

Q5.「のびてく」はどんな塾だと感じますか?

A5.従来の塾と全く違うだけに、最初は、オンライン30分間の授業で本当に大丈夫だろうか?と思っていたのですが、高本先生の授業は、映像や画像を交えながらとてもスムーズです。高本先生は、子供の様子を見ながら、的確なアドバイスやコーチングをしてくださり、大人の常識や価値観を子供に押し付けることなく、また子供の柔軟な思考を抑えつけることなく、子供の個性を伸ばしてくださっています。のびてくのリベラルアーツ教育は、普通ならなかなか出会うことが出来ない、とても素晴らしい教育だと私は感じています。先生のスローラーニング塾をよく探し当てられたものだと、自負しています。(^^)

注)受験対策については「家庭学習(市販テキスト・通信教材・他塾併用…etc)」と「のびてく(30分/回のレッスン)」をどのように組み合わせていくのかについて、個別にお打ち合わせの後に進めております。